第一次见到关秀勤阿姨,是在堪培拉的一个华人活动上,

她打扮得非常得体,

关阿姨当时正在指挥着一个30多人的合唱团,

团员们都是当地华人,各个意气风发!

大家都叫她“关老师”,因为这个合唱团就是在她的指导下组建和排练表演的。

关阿姨的举手投足间透出的是一种优雅的气质,

一种只有长期从事文艺工作的人身上才有的气质。

与她谈话,发现她的声音清楚洪亮,

根本就不会想到她已经是80多岁的年纪了…

我与关阿姨约好在位于堪培拉南区她的家里见了面,

她和丈夫杜先生一起接待了我,

(附上一张关秀勤和杜先生的结婚照)

她的家里布置得井然有序,

可以看出关阿姨化了淡妆,穿着依然非常的讲究,

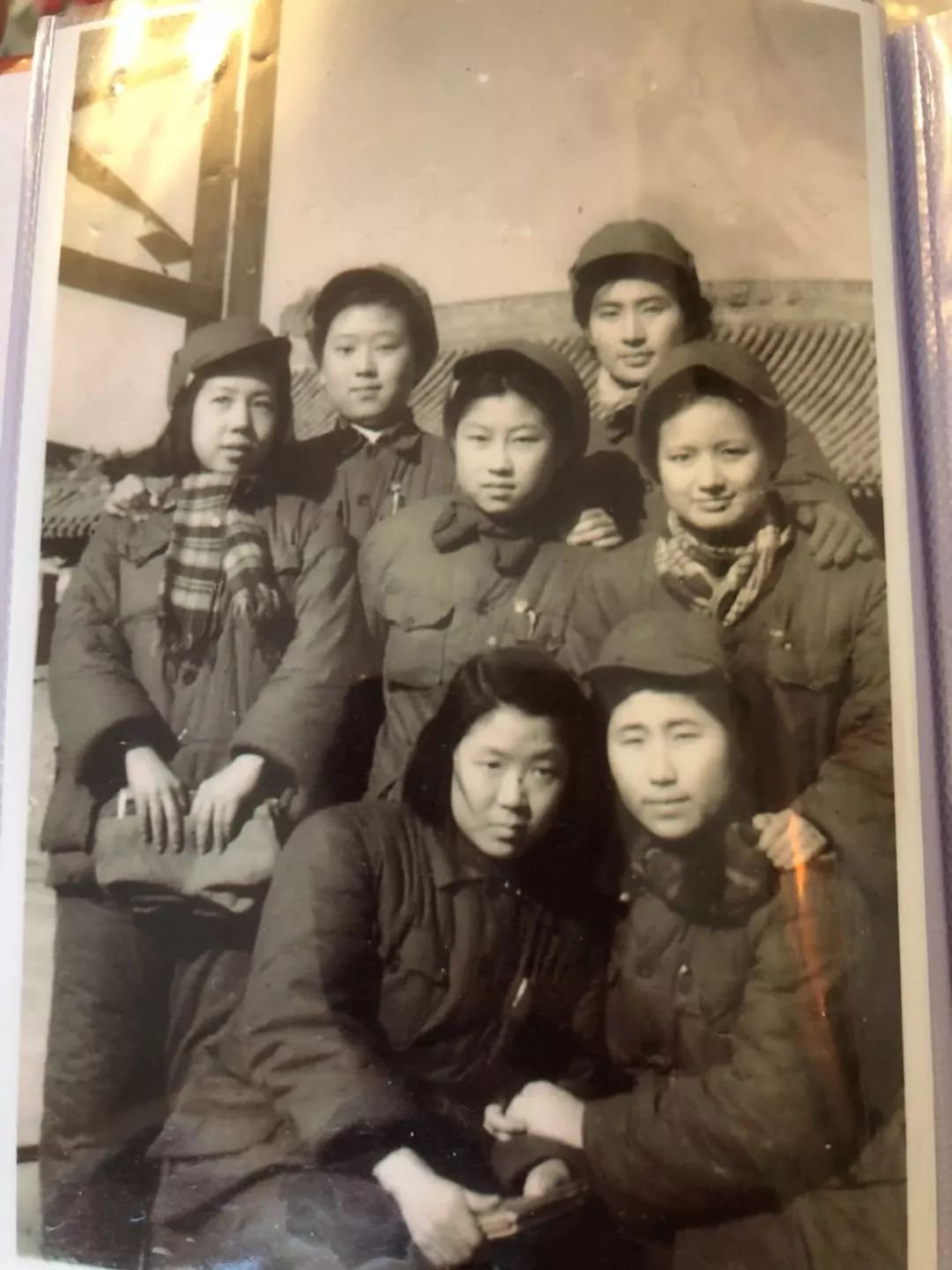

关阿姨珍藏了许多非常带有时代感的老照片,

每一张照片的背后都记录了她艺术人生的片段…

让我们一起来与关阿姨聊一聊天,

了解一下这位堪培拉华人跨越时间与空间的精彩故事…

关秀勤阿姨所经历的那个年代,

是比电影《芳华》还要早上一代人的!

可以说她的艺术生涯与新中国同龄…

在这里是怎么继续您的歌唱艺术生涯的?

我1988年就移民来堪培拉,1991年的时候又回了香港,

真正定居在堪培拉是从2001年开始的,

我一生都是做文艺工作的,所以总是闲不住,

2001年正式过来以后,从02年就开始在“澳华会”开展一些文艺工作。

当时的澳华会有卡拉OK,我就唱了一段,

很多人听了就问我是不是学过,还让我教他们,

那个时候的堪培拉可没有多少华人,

而且以香港,马来西亚和新加坡的华人居多,

没有几个大陆来的,而且都是说粤语,

所以我们就唱粤语歌曲《万水千山总是情》,还有邓丽君的歌,

那时候他们都喜欢听歌,但其实并不太懂怎么唱歌,不知道用什么样的声音发声,

就需要人来指导一下,

我就从02年开始培训大家,03年的时候我们就可以上台表演了。

那个时候我还自己掏腰包,

从深圳做一批演出的服饰和装饰品带过来,给大家上台表演穿。

近些年堪培拉来自大陆的华人多了起来,

也有越来越多人加入了“澳华会”,

于是我们组织了一个小型的合唱队,

这个合唱团的成员们都是在堪培拉陪子女生活的老年人,

所以我们就起名叫“常青合唱团”。

我们从8个人开始,发展到现在30多个人,

有7、80个人报名,但流动性很大,

我们能保持30多个人已经不错了。

其实都是业余的,来带孙子的,

外界对我们印象都很好,评价也比较高,

每周二都有排练,也欢迎新的成员加入。

我们这个合唱团也多次登上了堪培拉的各种舞台,

您是怎么走上民族歌唱这条演艺道路上的?

我老家是东北的,但是很早,一九四几年就全家去了北京,

我住在北京的东单,一个四合院里,

我们那时候吃完晚饭就去王府井那里转,特别热闹,

街上也都是放的京剧,也会经常在宵夜的时候碰到老的艺人,

秦怡,白杨,张瑞芳…都碰见过。

那时候我才十几岁,

早上在当时的“青年艺术剧院“经常见到很多人在扭秧歌,

心里就很激动很羡慕,每天扒着墙看,

后来偶然看到他们要招收一些新的学员,我就立即报考了,

那是1949年的5月份,我16岁,新中国还没有成立。

当时的招生考试很严格,考的科目很多,要识谱,还要唱出来,听音色音准,

还有考官弹钢琴看你唱得准不准,还要念诗,要有情感,还要跳舞,什么舞都行,

我也就会交际舞,三步的,四步的,考试的时候还都有配乐,你就要表演,

当时快解放的时候,从延安传来了一些表现“兄妹开荒”的舞蹈,

其实后来我才知道,表现的也不是兄妹,而是情侣…

我当时趴着窗户看过几次表演,心里记住了,

于是就在考试的时候现场跳了这么一段,

可以说我的命运很受老天的关照,

我当时是心里没底的,但一跳完旁边人都说很好,

跳完以后我的考试就结束了,然后就让回家等通知吧,

等了一个多月,就收到了录取信,

我终于如愿成为了中国青年艺术剧院的学生,

我当时很高兴,才15、6岁,兴奋得不得了!

1949年的6月18号那一天,我记得很清楚,

我姐姐和姐夫陪我一起去报到,我这就算入行了…

您在艺术剧院的学习生活是怎么样的呢?

我进入到中国青年艺术剧院没过多久,

1949年10月1日,中华人民共和国就成立了!

我们都非常的激动和兴奋!

所有人当时真的思想很单纯,怎么累怎么苦都很高兴,

进入了艺术剧院以后,就接受的是革命的教育了,

自己的思想也进步很快。

1952年,我学习了3年以后毕业了,

这3年中,我在音乐、舞蹈、戏剧、朗诵等方面都打下了基础,

甚至包括化妆也学会了,直到现在都记在心里,

那时候的曲艺工作者,就是不仅要会唱歌,其实什么都要会。

您是怎么进入到中央民族歌舞团的?

在1952年,我从青年艺术剧院毕业了以后,

当时周恩来总理就说,

“我们中华人民共和国是一个多民族的国家,在解放以前各民族是不平等的,新中国成立以后,汉族要多帮助照顾少数民族…”

首先就是要在文艺领域里面成立一个多民族的文化艺术歌舞团。

那个时候如果临时招人是来不及了,

当时在北京有三大剧院:

人民艺术话剧院,中央歌剧舞剧院,以及中国青年艺术剧院。

周总理说就从这三大剧院招,

年轻有为有前途的,调出来支援中央民族歌舞团。

我就在那个时候被调到了中央民族歌舞团,

身边都是一批很年轻的人,各方面的人才都有!

您进入到中央民族歌舞团以后都做什么呢?

既然我们是民族歌舞团,那就必须得要表演中国各民族的歌舞,

那我们就得去向各民族的老百姓学习。

上级要求我们要用1年半的时间,

去西南和中南的少数民族地区去生活学习,

不只是去到那里学歌舞,

要求我们要“四同”:同吃、同住、同劳动,然后是同学习,

学习放在最后,因为要我们先给他们付出,心要给他们,然后再从他们那学习。

现在回想起来,当时可真是非常的苦,就连去的路上都险象环生。

1953年我被派往西藏那边,

那边海拔随便都在5000米以上,

去之前要体检,身体合格才能去。

和我一起同行的一共有70多个人,

那时候没有飞机,我们先坐火车到成都,再换军车,

要过云贵山川72道弯,有一个排大概30多人的解放军来护送我们。

大卡车开到最后也走不成了,只能换骑马了,

我们都不会骑的,上都上不去,

解放军把我们托上去,就骑着马要穿慢慢前进着。

那时候1953年西藏还有很多地方是没有解放的,路上还有土匪,

我们那时候都戴着解放军的草帽,上面写着“八一”,

如果被土匪用望远镜看到,肯定会以为我们是军队的,

所以我们有些地方要下马,头低下,用马肚子掩护着走过去那一段,不能让土匪看到。

最后我们终于到了目的地,当地的藏民还欢迎我们,喝酒唱歌很热情,

…真的是太不容易了,

也许很多年轻人是根本无法想象那时的情况的。

我们所有人就都和老乡们同住同吃了,

晚上就睡在地上,我们很多人头上都长虱子,

老乡烧煤火取暖做饭,所以每天每个人脸都是黑的。

我们是吃不到新鲜蔬菜的,也没有米饭,每天吃馕,玫瑰大头菜,

现在我还挺喜欢吃,切成丝,就着干饼就吃了,

有些老乡家富有一点,每天还能吃点酥油茶。

每天还要背水,到山上背水。上山容易,下山就难,山路多、平地少,

我们只能装7、8成的水,上面放个树叶,防止水溅出来,

但还是不行,我们每次得洒很多水出去,后背都全湿了,

但老乡的水不会洒出来,他们会控制,我们就得学习,这都是生活,要学。

要生火做饭就得下山捡牛粪,这我们哪捡过啊!

很臭,还得用手捡,我们偷偷拿纸垫着捡,

后来被发现了,回去还被严肃批评,

开生活检讨会,就说我们革命不彻底,没有学到老乡们的朴实,还有知识分子小资产阶级的感情,

“是不是革命不彻底啊?”经常晚上回去会被教育批评。

从西藏学习回去以后呢?

我们1954年回到了北京,

要把所有学习到的老乡的歌舞进行改编,

包括服装,要能适合舞台表演。

我们回到北京以后用了一年多的时间培训,

我们的民族歌曲都是在那个时候学会的。

我那时候唱女低音声部的,

我们有个制度,每三个月要汇报给领导,要让领导心中有数。

我们那时候女生每月拿3.5元,男生3元,多的那5毛是买卫生纸的。

后来2、30元人民币,还是不错的。

那个时候我们把钱什么的看得真的不太重,

没有现在那么看重,只是兢兢业业的工作,

也没有什么太多的追求,就是一心一意的交给祖国了,全部听党和国家的安排。

后来节目排好了,

那时候还没有人民大会堂,我们去到中南海里面表演节目,

有几个节目是被领导点头的,

中央民族歌舞团在这个演出完了以后是评价很高的,

因为我们用了1年半的时间去体验生活,可以说我们当时是独一无二的,

总理很喜欢我们,那个时候也没什么照相机,所以照片都没有,

您当时最擅长的是什么民族歌曲呢?

那个时候我就想,

一个人要想出人头地,必须要做出一番事业来,要靠自己的刻苦来培训自己,

所以我每天钻到琴行里头练习。

我很喜欢朝鲜歌,跟着团里头朝鲜族的人学习,不断练习,

去学习他们最古老的民族音乐,民歌,

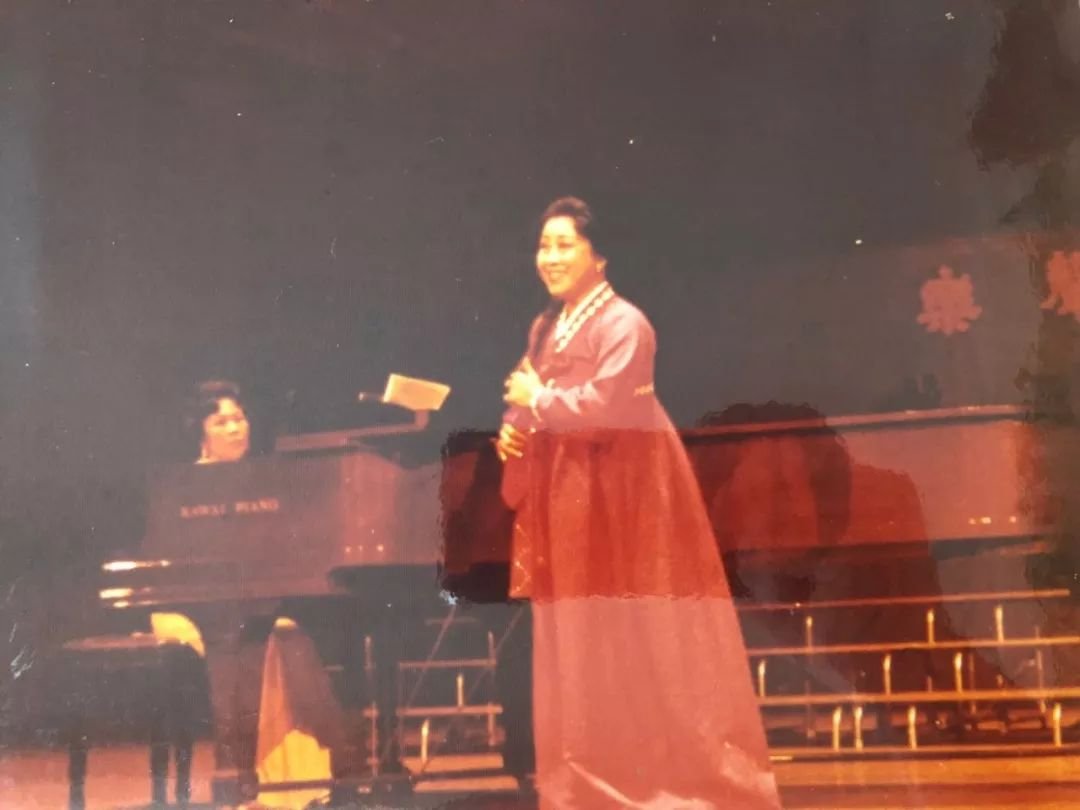

像《春之歌》,《阿里郎》,我还学用朝鲜文演唱。

那时候中朝关系很好,很流行朝鲜歌,

有一次北京的民族艺术大学的大礼堂里面汇报演出,

我就唱了朝鲜歌,

唱了两首,台下坐了很多民族的人,

我唱了一半的时候就鼓掌,因为他们听得很亲切,

“超思密达!超思密达!…”

就是很好的意思,

谢幕两三次。

就这样,领导开始重视我了,从此以后就有我独唱的机会了。

1960年我们去苏联表演,我也唱的朝鲜歌,

表演结束以后,大家列队等着周总理的接见,

独唱歌手站在第一排,总理一一握手,

和我握手的时候说我朝鲜歌唱得不错哦,

总理问我是不是朝鲜族啊?我说不是的,我是满族,

我们的团长在旁边就说:“对,她是满族,不是朝鲜族。”

总理就说:“那你的朝鲜歌唱得好啊,底下人都听懂啦!你叫什么名字啊?”

旁边的人都叫:“小关,小关”,

总理说这是你的外号啊?

我说我叫关秀勤,简称小关,

总理说这个名字好记,姓关,满族,

周总理在我这里耽搁了挺长的时间,后面还有一大半的人等着握手…

后来1973年我们去了朝鲜,庆祝金日成70大寿。

我们赴朝,当时带去了三台晚会,

由上海舞剧团表演两个舞剧,

一个是《小刀会》,一个是《宝莲灯》,

还有一场就是歌舞晚会,就由我们民族歌舞团表演的,

一共7个人,我独唱《丰收的喜悦》,引起了轰动!

晚上邀请我们参加国宴,我穿了一身旗袍,

见到了很多朝鲜的电影导演和演员,

他们一直说我是“擦瓜”、“擦瓜“的,

我心想这什么意思啊,怎么说我是傻瓜?

后来翻译告诉我,

其实他们”擦瓜“意思是苹果,他们是说我像苹果,邀请我去参演他们的电影,

我说这我可得听领导的安排。

我们是双重领导,不光是北京中央文化部,中央民族事务委员会,

所以我们的生活待遇,包括住房条件在当时应该还算是不错的。

您是什么时候去的香港呢?

我1975年跟随着丈夫去了香港,对于我来说一切都从头开始…

我去香港不会粤语,买菜都闹笑话,

写的还是罗马字,看也看不懂,给多给少,我也不知道。

到了香港以后,我买了一架钢琴,教教学生,

后来也有歌剧舞剧院的朋友过来啦,

那个时候想演出,也不知道该唱些什么,

我把我的歌的歌词改了,起个艺名,叫关琦,后来又改回了原名。

有人推荐我去“白兰合唱团”做声乐老师,在香港经常演出。

“白兰合唱团”,人数多,团员素质还很好,都是太平绅士,银行高管,医生等,

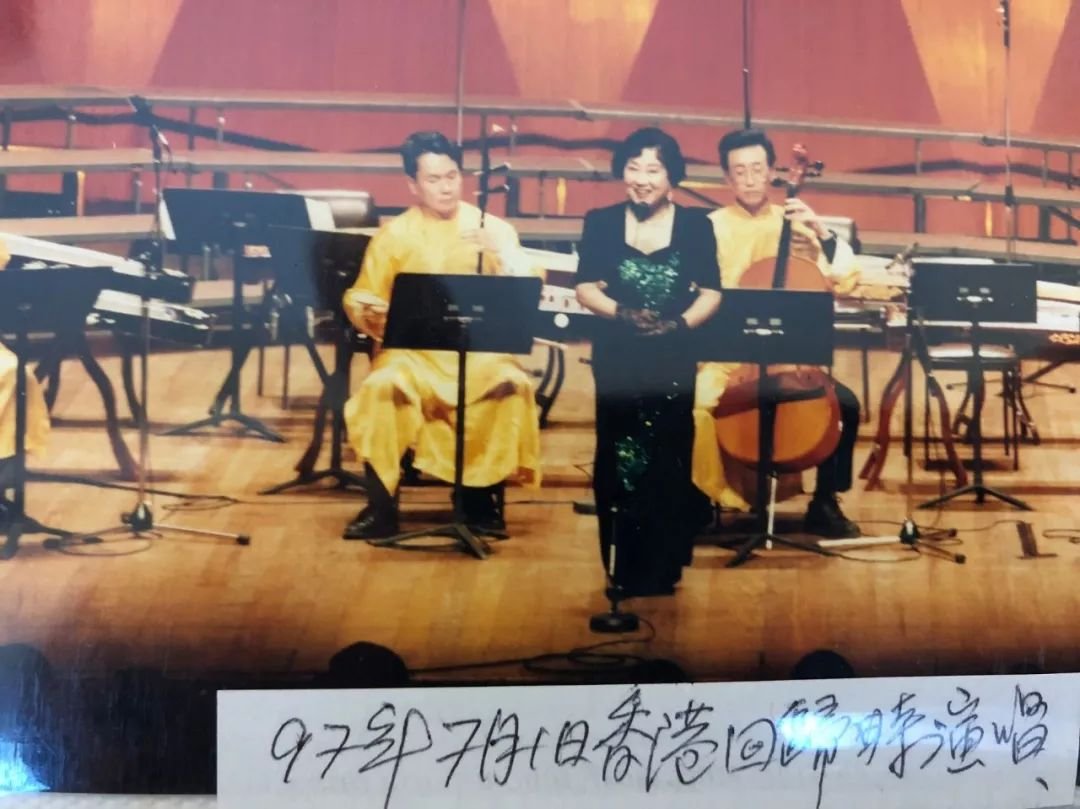

97年回归的时候参加了大合唱,

我在香港的时候,EMI百带唱片公司的经理邀请我去录唱片。

从1975年到2001年,关秀勤在香港继续着自己精彩而传奇的演艺生涯,

也为中国民族歌曲在香港的普及发展发挥了重要的作用!

下面就为大家展示一些关秀勤阿姨在香港生活期间的照片…

关秀勤自2001年定居澳大利亚首都堪培拉后,

同样也积极参与到当地的文艺活动中,

毫不吝惜地付出自己的时间和精力,

最重要的是她将自己的专业和经验带到了堪培拉,

并且无私地向所有文艺爱好者们倾囊相授,

极大丰富了当地华人的文化艺术生活,

也为中澳之间文化的传播起到了重要作用!

本文源自微信公众号:澳洲首都双语频道

本文来源于网络,不代表“最澳洲”观点。如您认为该资讯侵犯了您的权益,请通过本站侵权投诉页面进行申诉。:最澳洲 » 岁月有声!旅居堪培拉的著名民族女高音歌唱家关秀勤